エスキス97(1998年3月20日) 沖縄研究総ページ→■

沖縄との出会い、そして移動大学

小林 文人(和光大学教授)

心ゆさぶるもの

今年、一九九七年は珍しくまだ一回しか沖縄に出かけていない。それなのに、なにかどっぷりと沖縄につかってきたという実感だ。海瀬頭豊等の映画「GAMAー月桃の花」上映運動や、私たちの沖縄研究会(厳密には「東京・沖縄・東アジア社会教育研究会」、略称・TOAFAEC)、それと和光移動大学97の準備のため、川崎や鶴見の「ウチナンチュ」(沖縄県人会の皆さん)などとの付き合いを重ねてきたからだろう。

一回の沖縄訪問とは、九月に和光大学・プロゼミの有志(沖縄研究グループ)と一緒に一週間の旅をした。総勢十七名、一年生が十四名、それに三・四年生が三人ついてきてくれた。

那覇到着の日はちょうど旧八月十五夜であった。空港からその足で具志頭村安里の村祭りを見に行く。友人の上原文一(具志頭村役場、元社会教育主事)が農作業用の車をもって迎えにきた。一行をその荷台に“難民”のようにぎゅうぎゅう詰め込んで、キビ畑の農道をぬって走る。上品な学生たちにとっては異様な体験だったようだ。そして、沖縄の集落独特の祭りの笛と太鼓、それに棒術や綱引きの熱気にも圧倒されて、初日からかなりのカルチュラル・ショックだ。この夜の経験だけで疲れてしまった学生もいた。

翌日から、南部戦跡へ、そして普天間基地横の佐喜真美術館、さらに読谷、名護、伊江島へと、しんどい旅が続く。伊江島の阿波根昌鴻氏は当日の体調すぐれず、今回は会えなかったが、そのかわり「ヌチドゥタカラ(命こそ宝)の家」(反戦平和資料館)の前の瑠璃色の浜で泳いだ。

名護では、海上ヘリポート基地反対支援コンサートが催されることを聞きつけ、元気な学生たちと出かけた。会場は基地予定地とされる辺野古の小さな港だ。

開演までのひととき、疲れを癒やして波止場に座りこみ、車座になってオリオンビールを飲んでいたところに、折りも折り、西に落ちる夕日を背景に、喜納昌吉が漕ぐサバニ・ピースボートが入港した。好奇心のかたまり、向山えりか(人間関係学科4年)がはしゃぐ。ここで海瀬頭豊の歌「喜瀬武原」や喜納昌吉「花」などを聞き、久しぶりに堪能した。若者たちと一緒の旅はかなり疲れるが、出会いの多い旅ではあった。

記憶をたどってみると、昨年(一九九六年)は四回、一昨年は三回ほど沖縄に行っている。一人で旅したことはない、いつも誰かと一緒だ。

たとえば一九九五年の初春には、韓国社会教育界の長老・黄宗建氏(生涯教育研究所長)を初めて沖縄にお連れした。黄さんは、ひめゆり平和記念資料館の乙女たちの写真を前にして、ひそかに泣いていた。その直後から私に「小林さん、社会教育は平和教育でなければなりませんね」(黄さんは日本語が上手だ)と強調するようになった。かねてからの持論が沖縄の地で再び燃えはじめたようだ。沖縄の歴史は、また自然も、人の心を揺さぶるところがある。

この縁がつながって、一九九六年の初春には、名護の島袋正敏や比嘉久(いずれも同市教育委員会)たちと一緒に、韓国の社会教育を訪ねる旅をした。日韓文化交流基金の援助を得て、和光大学や東京学芸大学の学生たちも同行した(一行十五名)。光州の一夜、私たちを歓迎する楽しい宴席で、比嘉久は黄先生に、小さな泡盛の瓶にそえて喜納昌吉「花」のCDを贈った。

それから一年が経過した今年の初春、第三次韓国社会教育訪問団の一行(和光大学、中央大学、鹿児島大学の学生など十三名)を、黄さんは自ら主宰する研究所に招じ入れた。驚いたことに、韓国「大統領諮問教育改革委員会」委員長の金宗西氏(ソウル大学名誉教授)も同席され、私たちを歓迎して韓国教育改革の最先端の話をしていただいた。日本でいえば中央教育審議会の会長がわざわざ学生を迎えて、本格的な講話をするようなものだ。感激のソウルの一日。

そして夜の歓迎・交流の会で、黄さんは一年前の沖縄の旅を回想し、「皆さん、歌をうたおう、歌は国境をこえる」と言って立ちあがり、「花」をうたった。「泣きなさい、笑いなさい、いつの日か、いつの日か、花を咲かそうよ」と。沖縄の歌は、民族をこえて、人と人とをつなぐところがある。

重い出会い、二十年

私が沖縄に通い始めるのは、一九七六年のことである。早いものでもう二十年が過ぎた。なぜ沖縄なのか、その理由はこんなことからであった。

当時、私の主要なテーマであった戦後日本・社会教育法制史研究が少しずつ進行し、機会を与えられて、『日本近代教育百年史』第八巻(社会教育編、一九七四年)の戦後「法制」「行政」「施設」の項を担当することになった。

この『百年史』全十巻は、「学制百年」を記念して国立教育研究所により編纂・発行されたもので、いわばわが国近代教育の正史、とくに社会教育編(第七・八巻)は、わが国初めての社会教育通史というべきものである。これに編集委員として参加できた。他の仕事はやめて、力をこめて執筆にあたった頃を懐かしく想いだす。しかし、一つだけ大きな悔いをのこした。それは沖縄について一行も書いていないということだ。

資料を収集し、研究会を重ねて、原稿を執筆した段階では、沖縄はまだアメリカ統治下にあった。『百年史』編集の方針として、沖縄は取り上げなくてよいことが了解されていた。だから弁解はできる。

しかし、実際にこの第八巻が世に出たのは、一九七二年の沖縄「祖国復帰」後のことであった。日本近代社会教育の初めての通史、しかも重要な項を担当しながら、結果として沖縄の重大な歴史を欠落させてしまった。戦前からの、差別と支配の厳しい歴史をきざみ、戦後は文字通り血と涙にまみれ、異民族統治の苦難をくぐった沖縄社会教育の歩みについて、まったく記述していないことになる。これは自己批判ものだ。

沖縄に行こうと思いはじめるのは、この『百年史』第八巻が出たときからである。それから、やや差し迫った思いで沖縄研究への道を模索した。長浜功(東京学芸大学)、末本誠(神戸大学、当時・東京大学)等と沖縄社会教育研究会を開始したのが一九七六年秋、忘れもしないこの年の暮れ、初めて沖縄に渡った。

それから何度沖縄へ旅したことだろう。一時はかなり重症の「沖縄病」を患い、時間と資金の余裕があれば、沖縄に出かけるという年が続いた。記録をみると、一九七六年九月(研究会の発足)から一九九五年三月まで、「沖縄社会教育研究会」の開催一二八回、沖縄調査旅行五三回、学会発表十二回、出版物(後記)の発行、そしてこの間には多数の院生、学生、留学生、さらに市民の皆さんが私たちの沖縄研究に参加してきた。

東京の研究会と姉妹関係で、一九七七年には那覇を中心に「おきなわ社会教育研究会」が生まれ、しだいに南西諸島のかなり広い範囲に友人たちの輪が拡がっていった。島に渡れば、迎えてくれる仲間がいるということは幸せなことだ。

友人がふえてくると、滞在中の夜の時間が楽しくなり、泡盛・古酒に酔う機会も多くなる。しかし、いろんなことがあった。友人たちとのホンネの付き合いのなかで、彼らの屈折した心情、厳しく複雑な思い、を知ることになる。親しくなるにつれて、ヤマトンチュへの激しい批判も飛び出してくる。沖縄問題の深部が見えてくる。皮相な沖縄理解を幾たび窘められたことか。体験に乏しく、充分に理解し得ないまでも、沖縄問題の輪郭とその重さがのしかかる。いろいろ分かってくると、研究報告など簡単にはまとめられなくなるものだ。沖縄への認識が深まるにしたがって、逆に筆がすすまない。これが矛盾というものだろう。沖縄に行けば行くほど仕事は進展しない、そういう一時期があった。

歳月が経過したわりに研究成果が(形となって)あらわれないのは、もちろん私たちの非力によるものだ。しかし一方で、沖縄問題の重さ、深さによる、とこれまで強弁してきた。行けども行けども森は深く、なかなか終着点が見えてこない。しかし、その故に沖縄への付合いは思いのほか長続きしたことにもなる。カッコよくいえば、私たちの沖縄研究は案外しっかりと持続してきた、とひそかに考えているのだがー。

複眼的にみる視点、発見の思想

この間いくつか私たちなりに心してきたことがある。なによりも中央・東京から現地・沖縄への調査活動という一方通行的な、よくあるスタイルを断ち切ること。だから、故玉城嗣久(琉球大学)、平良研一(沖縄大学)、中村誠司(名桜大学)等の研究者や、前記の上原文一、島袋正敏(名護市)などの尊敬すべき社会教育専門職員との共同研究集団をつくること、そして、現地調査で収集した資料、聞き書きの証言などはすべて記録化して、東京ー沖縄の共有財産として蓄積すること、など。

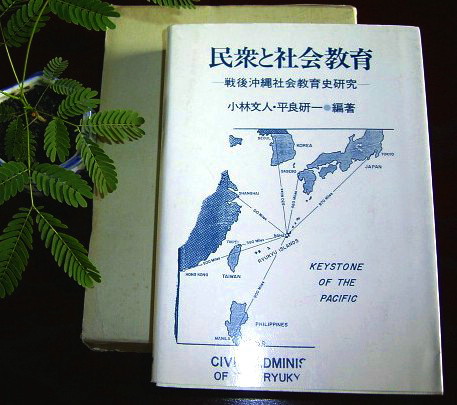

その積み重ねが『沖縄社会教育史料』全七集の刊行(一九七七〜一九八七年)となり、これを基礎として、小林・平良編『民衆と社会教育ー戦後沖縄社会教育史研究』(エイデル研究所、一九八八年)を上梓することができた。このあたりの経過につては、前にも書いたことがあるので繰り返さない(小林「沖縄の社会教育が問いかけるものー復帰二〇年に考える」『月刊社会教育』国土社、一九九三年一月号)。歳月の経過は早いものだ。『民衆と社会教育』を世におくってすでに十年ちかくが過ぎている。

沖縄研究のなかで獲得してきた私たちなりの新しい視野。(一)研究の客体としての地域(沖縄)ではなく、地域それ自体をささえる実践と運動、その主体としての民衆エネルギーの発見、たとえば占領がもたらす“影”だけでななく、それに抗する実践・運動の“光”の部分をもトータルにみる民衆史的な視点、(二)沖縄という地点から東京を、そして日本をとらえかえす地域主義的な発想、(三)国家(たとえば天皇制)と政治を、一元的ではなく、多元的・複眼的にみる目、(四)沖縄から海をこえて、東アジア研究へのまなざし、など。

沖縄でユニークな仕事(たとえば今帰仁村中央公民館、名護市役所の設計など)をした若き建築工学集団「象グループ」(代表・故大竹康市)の語録に「発見的方法」というものがある。大竹はこう言っている。「創造の端緒は発見にあり、発見は着目を変えることにある」(OJ会編『これが建築だー大竹康市番外地講座』TOTO出版、一九九五年)と。この「発見」的方法に刺激されてきた。

私たちは、概念的、類型的な思考様式に囚われることが多い。それだけに、沖縄の地域を歩くことを通して、慣れ親しんだ分析手法を変える必要を実感し、新しい「発見」をいくつか模索してきたように思う。地域史・民衆史の視点、多元的・複眼的な発想、そして東アジア研究への問題意識などは、単に沖縄だけでなく、ひろく日本の地域、そして地域の社会教育を展望していく上で、共通して大事なポイントではないかと考えてきた。

沖縄の地域とそこに生きる人びとから教えられたものは小さくない。そしていま(一九九五年以降)沖縄社会教育研究会をさらに発展させて、「東京・沖縄・東アジア社会教育研究会」(略称・TOAFAEC)が動き始めている。(TOAFAEC編『東アジア社会教育研究』創刊号・一九九六年、第二号・一九九七年、参照)

移動大学、沖縄へ

和光移動大学は、一九九六年度は沖縄で、一九九七年度は川崎で、「沖縄」をテーマとして開催された。その過程において、上述してきたこれまでの沖縄との付き合いを多少なりとも活用できたことを喜んでいる。

考えてみると、和光大学は沖縄問題への関心を比較的に多くもっている大学だ。カリキュラムをみると、共通教養として「沖縄の自然と歴史」が開設され、また「琉球の音楽文化」「沖縄にみるアジア文化」なども講じられている。沖縄大学との単位互換制度が用意されているし、総合文化研究所のなかでは沖縄をテーマとする研究グループがささやかに発足した(代表・中生勝美)。沖縄に研究関心をもつ教員は案外と多く、私もその一人だ。

だからこの十年来、企画がすすめられてきた和光「移動大学」でも、沖縄で一度開催しようということが課題とされてきた。昨年度のはじめ、大学開放世話人会の席上、移動大学の沖縄開催のことが話題となったとき、文字通り不用意に「関心あり」と発言、ただちに後悔したが、もう遅い。関心をもっていることは事実だから、「ま、頑張るか」と自らに言いきかせた。

一九九六年晩秋、那覇の沖縄大学と名護の名桜大学との合同により、まずは盛況裡に「和光移動大学96」は開催された。これについては、ていねいな報告がのこされている(塩崎文雄「和光移動大学、念願の沖縄へ」和光学園報二二三号、一九九七年三月号)。

しかし、準備のなかではかなり心配したときがあった。東京に比べると、沖縄では総じてのんびり、ゆったりと動く。時間のリズムが合わないこともあって、気の小さな私は「大丈夫かな」と何度か思った。そして、せっかく沖縄へ出向くのだからと、二都市(二大学)の企画を立てたが、こちらの力量からすると、正直のところこれにも少し無理があった。

だが結果的には、沖縄独特のおおらかな、やさしい心に支えられ、励まされて、いずれも楽しい「移動大学」が出来上がったのである。

たとえば、この年はこんなこともあった。準備・打ち合わせのため九月末に訪沖したが、猛烈な台風に見舞われた。しかも台風は沖縄西方海上に停滞して、一度解除された暴風警報が再び発せられるという始末だ。私と柳沢茂夫(大学開放係)の二人は、一緒に行った学生たち(約十名)とともに、二日間完全に沖縄に閉じこめられた。空の便が欠航して動きがとれない。なぜか移動大学の成否を暗示しているように思われた。表面は平気を装っていたが、吹きすさぶ風のなか、学生のことも心配で、内心は暗澹たるものがあった。

しかし暴風が一段落した頃から、私たちは南の暖かい風に吹かれた。閉じこめられた学生たちの民宿には、沖縄の友人たちからの差し入れが次から次へと届く。食べきれない。夜は那覇のまち、海瀬頭豊のライブハウス「パピリオン」は、台風難民のヤマトンチュでごったがえし、連夜の盛大なコンサートとなった。

楽しい楽しい台風明けの一夜。「イチャレバチョウデイ」(行き会えば兄弟)という言葉にも象徴されるウチナンチュの心の豊かさ、そして細やかさを知った。この夜、移動大学もきっと成功するに違いないと確信して、したたかに酔ったものだ。

そして川崎へ

鶴川の駅から和光大学へ通う道すじは、鶴見川の流れに沿っている。その下流、いくつも川は蛇行して海に注ぐあたり、横浜市鶴見区の仲通り周辺にはたくさんのウチナンチュが暮らしている。(通りには鶴見沖縄県人会館があり、まわりには沖縄の物産センターや料理店もあり、いつもにぎやかだ。)

地図をみれば、そのすぐ隣の川崎市川崎区にも中島地区を中心に多くの沖縄の人たちが居住している。(それと隣接するように桜本・浜町など在日韓国・朝鮮人の住居が多い一帯がある。)

沖縄の人たちが鶴見や川崎に住み始めるのは、明治末期から大正初期、この地域の工業化、京浜工業地帯の形成の時期と重なっている。一方で当時の沖縄は、いわゆるソテツ地獄と呼ばれる深刻な農村疲弊の状況にあり、そこから押し出されるかたちで海外移民や本土への出稼ぎの人びとが相次いだ。そして関東大震災(一九二三年)以降になると、鶴見や川崎のこの一帯にウチナンチュの集落が形づくられていくのである。

残されているいくつかの証言をみていくと、本土への旅は厳しいものであった。川崎や鶴見にたどりついても、きちんとした住居や職業が用意されているわけではない。まずはわずかの知人・郷友をたよっての寄宿、多くは不安定な下積み労働、厳しい労働条件、そして「朝鮮人・琉球人お断り」などの差別のなかからの出発であった。川崎では、一九一五(大正四)年に操業を開始する「富士瓦斯紡績」に働く約一〇〇〇人といわれる沖縄からの紡績女工たちの姿もあった。「旅や浜宿い、草ぬ葉ぬ枕、寝てぃん忘ららん、我親ぬ御側」(浜千鳥節)などが切々とうたわれた。

沖縄から川崎への旅、その厳しさはどんな人生ドラマを織りなしたことだろう。川崎という典型的な工業都市化の現実のなかで、その後の道程はどのようなものであったのか。おそらく苦闘の歩みであっただけに、お互いの相互扶助、生活防衛、連帯の組織として、県人会の活動が生まれ(一九二四年)、また望郷の想いから沖縄芸能が伝えられ定着していった。戦後にはその大輪の花が開き、川崎市は一九五二年に沖縄芸能を無形文化財に指定する。ウチナンチュたちは川崎のまちに同化しつつ、たとえば沖縄芸能を通して、自らの文化的アイデンティティを主張してきたともいえる。

和光大学のキャンパスは、半分はこの川崎に立地している。しかし足もとの地域史「川崎のなかの沖縄」のことをあまり知らない。その歴史にすこしでも迫ってみよう、川崎を通して沖縄を考えてみよう、というのが今年度・移動大学の想いであった。

グルクンもナーベーラも

一九九七年「和光移動大学」を川崎でひらくことが決まって、四月から私の川崎通いが始まった。

まずは伊藤長和氏(川崎市教育委員会)の協力をお願いし、とくに上原幸雄氏(川崎沖縄県人会事務局長)を介して、川崎に生きるウチナンチュの主要な人たちに会ってきた。泉川寛(同会長)、崎原盛昌(県人会館々長)両氏にも話をうかがった。皆さんの理解を得て、和光移動大学を川崎沖縄県人会と共催のかたちで開くことが了承された。

九月初旬には、米須清徳氏など古老の方々のライフヒストリー・聞き書きをした。沖縄文化同好会の末吉厚氏や川崎沖縄芸能研究会の仲宗根忠治氏(同会長)の話は興味深いものがあった。また柴田勇氏(沖縄文化同好会々長)や湯山源足氏(同運営委員)などヤマトンチュからの証言もいただいた。

十月には鶴見に足をのばした。鶴見沖縄県人会館を訪問し、譜久島清(同会長)、大城康彦(同幹事長)、仲宗根嘉(同会計部長)等の各氏に会い、また十一月には、老人クラブ総会に出席し挨拶する機会にも恵まれた。これからの調査活動への協力をお願いしたのである。

だから今年は、はじめに書いたように、沖縄に行くチャンスは少なかったが、川崎と鶴見の地でたっぷりとウチナンチュに出会い、どっぷりと沖縄につかってきた思いなのである。

十一月二九日、移動大学(会場・川崎市教育文化会館)の当日はあいにくの雨模様。プログラムが終了して、夜の交流会(会場・川崎沖縄県人会館)に移動する頃は、どしゃぶりの雨であった。

参加者の出足が心配されたが、かなり広い会場はほぼ満席となった。県人会の方々、川崎市の市民や職員の方、そして東京の沖縄社会教育研究会のメンバーも。また和光大学の学生たちや、その他多数の皆さんが雨のなか参加していただいた。ほっと肩の荷をおろした思い。大学からは、千野学長、榎本事務局長をはじめ、少なからぬ教員諸氏の顔が並んだ。

実は移動大学準備の過程で、仲宗根忠治氏や上原幸雄氏などから期待された言葉が気になっていた。「和光の若い学生さんたちがきっと大勢参加してくれるのでしょうね」と。県人会活動でも高齢化現象があり、またいろいろの催しも固定した参加者になりがちだという。「はじめて沖縄芸能にふれる学生さんがたくさん来ていただければ、私たちの芸能もやり甲斐があるというものです」と長老・仲宗根忠治氏がしみじみと語る。その想いをなんとか学生たちに伝えたいと考えてきた。それだけに、雨をついて会場にやってきた学生たちを見て、嬉しくなった。彼らは夜の交流会にも多数参加してくれた。

当日は、短い時間に多少欲張ったプログラム(第1部・証言と講演「沖縄から川崎への旅」「沖縄ー地域の自治か民族の権利か」上村英明氏、第2部・沖縄文化との出会い「沖縄芸能」、そして交流会)であった。時間の制約があるため、第1部については、B4版十八頁の資料パンフ(前記の聞書き証言・資料・年表など)を用意した。

また参加者の関心がたかい名護海上ヘリポート基地問題について、現地報道(琉球新報)記事のコピーを配布した。参加予定の中村誠司氏(名桜大学)が急なことで来れなくなり、代行してせめてもの罪ほろぼしだ。

なかには丹念にこれらの配布資料を読んだ熱心な学生もいて、後日に研究室へやってきて原資料・文献をたずねたり、あるいは夜の交流会席上で沖縄の三線に興味をもち、稽古を始めたいのです、と相談に来た学生もいた。移動大学らしい思わぬ波及もあって、あらためて学生たちの沖縄への関心を実感した。

交流会の広間には、この夜、手づくりの沖縄料理が並んだ(参加者約五十人)。現地からのクール直送便によるグルクン(沖縄県の県魚)の空揚げ、ナーベーラ(へちま)の汁、ゴーヤー(にがうり)チャンプルーなど。それにオリオン・ビールと泡盛。私たちはまさに沖縄の地に飛んだような思いであった。

手づくり料理は、上原幸雄事務局長の心くばりと県人会有志・女性陣の方々の心意気。そして呉屋巧氏(沖縄芸能研究会副会長)による即興三線ライブと最後に恒例のカチャーシー。宴はつきず、夜はたのしく更けた。もう雨もあがっていた。

最後になったが、移動大学プログラムの第2部では、佐久川昌子・沖縄舞踊研究所と阿波連明美・琉球舞踊研究所を中心とする師匠格の方々から流麗な琉舞をご披露いただいた。当日、ご出演いただいた川崎・沖縄芸能の艶やかな担い手の皆さん、数日前から料理の仕込み・準備にあたっていただいた県人会の有志、応援参加された鶴見沖縄県人会、そして上記に掲げたすべての方々に心からの御礼を申しあげたい。

▼和光大学20001小林プロゼミの沖縄訪問(名護市立図書館にて、20011003)

−名護市教育委員会(現)教育長、名護市立図書館長、名桜大学教授等の皆さんに迎えられて−